O Quadrilátero da crise. A Guerra na Ucrânia e o governo Biden

(Arquivo) Operação antiterrorista no leste da Ucrânia, em 13 de maio de 2016 (Crédito: Ministério ucraniano da Defesa/Flickr)

Estudos e Analises n 21_Agosto 2023_O Quadrilatero da Crise

Por Sebastião Velasco e Cruz* [Estudos e Análises]

-

Introdução.

Tudo se deu sob o mais rigoroso sigilo. Na noite de sábado, depois de uma visita ao Museu Nacional de História Americana, o casal jantou em um restaurante discreto, conhecido pela excelência de sua cozinha italiana. Na manhã seguinte, a Casa Banca avisou à imprensa que o presidente permaneceria retirado e não seria mais visto naquele dia. Neste momento, porém, ele já atravessava o Atlântico a bordo do avião da Força Aérea que tomara furtivamente durante a madrugada, na companhia de três assessores, um repórter e um fotógrafo, além de alguns poucos agentes secretos, devidamente armados e compreensivelmente tensos.

Desembarcando no Aeroporto de Rzeszów–Jasionka, Polônia, às 19h57, no horário local, o presidente dos Estados Unidos deslocou-se incógnito em uma coluna de automóveis até a estação ferroviária de Przemyśl Główny, onde tomou um trem noturno para uma viagem de dez horas que o levaria a seu destino, a capital de um país em estado de guerra[1].

Poderia ser roteiro de um filme de ação, mas foi um lance real de marketing político extraordinário, longamente preparado com vistas à produção de efeitos bem definidos.

A sequência final começa na noite de 19 de fevereiro de 2023. Na manhã do dia seguinte, Biden aparece espetacularmente ao lado de Zelensky no Mariinsky Palace, em Kiev, para comemorar os feitos dos compatriotas do anfitrião, no encerramento do primeiro ano de uma guerra que muitos pensavam estar fadada a terminar em semanas. Na ocasião, o presidente americano faz um rápido discurso, no qual anuncia novo pacote de ajuda (militar e financeira), enaltece o heroísmo do povo ucraniano e reitera o compromisso inabalável dos Estados Unidos com sua luta, cujo objeto não é nenhum interesse particular, mas um bem universal: a liberdade.

You and all Ukrainians, Mr. President, remind the world every single day what the meaning of the word “courage” is […] You remind us that freedom is priceless; it’s worth fighting for, for as long as it takes. And that’s how long we’re going to be with you, Mr. President: for as long as it takes[2].

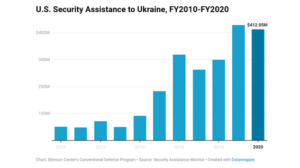

Não se tratava apenas de palavras, belas, mas inócuas. Para além dos gestos simbólicos e das sanções econômicas sem precedentes aplicadas à Rússia pelo bloco Ocidental sob sua liderança, os Estados Unidos foram pródigos na ajuda material e financeira ao país. O leitor pode formar uma ideia da importância dela a um simples correr de olhos pelo quadro abaixo.

Valor comprometido na ajuda à Ucrânia no primeiro ano da guerra (24/1/2022-24/2/2023). Em bilhões de euros:

Ajuda financeira Ajuda militar Total

Membros e instituições 35,58 19,6 61,93

EUA 29,47 51,60 83,37

Organizações multilaterais

FMI 3,19 00,00 3,19

Banco Europeu de Reconstrução 2,78 00,00 2,78

Fonte: Adaptado do Ukraine Support Tracker, Kiel Working Paper nº 2218, Kiel Institute for the World Economy, 4/4/2023.

Sozinhos, os Estados Unidos responderam por mais da metade do total da ajuda fornecida à Ucrânia, e por quase três quartos da ajuda militar, no primeiro ano do conflito. Mesmo se desconsiderado o seu papel político como dirigente da coalizão Ocidental, não é exagero dizer que, sem o apoio dos Estados Unidos, a guerra, tal como a presenciamos, não teria existido.

Tal como a presenciamos. Cabe salientar a condição, porque a guerra poderia muito bem ter tomado outro rumo – na ausência do apoio americano, certamente, mas também caso este tivesse atendido plenamente às demandas do governo Zelensky.

Com efeito, no torvelinho dos acontecimentos, a memória do fato pode ter se apagado, mas já no início de março, 2022, Zelensky cobrava da “liga da liberdade” o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano e o fornecimento de caças F-16 com instrutores para treinar os seus pilotos, pois a aviação ucraniana fora destroçada pelos mísseis russos. Dada o estado crítico da situação, solicitava ainda que fossem enviados de imediato à Ucrânia MIGS e Zukoys, pela Polônia e por outros países do antigo Pacto de Varsóvia[3].

Está nos jornais. No momento em que escrevo, esses aviões – há muito obsoletos, mas de manejo familiar aos pilotos ucranianos – estão sendo fornecidos pela Polônia, aparentemente por decisão própria, não questionada pelos Estados Unidos. Mas isso mais de um ano depois do pedido desesperado de Zelensky. Na ocasião, o governo Biden rejeitou a proposta da zona de exclusão aérea e vetou a cessão dos velhos caças soviéticos à Ucrânia.

A cautela é compreensível. No caso da zona de exclusão aérea, a tentativa de impô-la acarretaria, inevitavelmente, um confronto direto da OTAN com a Rússia, numa escalada que poderia terminar em conflito nuclear. A justificativa para a interdição imposta ao fornecimento de aviões de combate é menos evidente, mas se enquadra na mesma regra prática que tem evitado, até hoje, a entrega de mísseis de longo alcance (como os ATACMS, de alcance superior a 300 quilômetros) pelo risco de seu emprego contra alvos situados em território russo.

Biden enunciou muito claramente esta regra em artigo importante publicado no The New York Times em maio do ano passado.

We do not seek a war between NATO and Russia. […]. So long as the United States or our allies are not attacked, we will not be directly engaged in this conflict, either by sending American troops to fight in Ukraine or by attacking Russian forces. We are not encouraging or enabling Ukraine to strike beyond its borders. We do not want to prolong the war just to inflict pain on Russia[4].

Bastante sensata, esta linha de conduta parece não se coadunar com sinais dados por autoridades americanas em favor do objetivo maximalista verbalizado insistentemente pela liderança ucraniana, de derrotar a Rússia e recuperar o domínio sobre a integralidade do território ucraniano, aí incluída a Crimeia.

Nem sempre foi assim. Transcorrido um mês de iniciados os combates, no contexto das negociações de paz mediadas pela Turquia, Zelensky se declarou disposto a discutir a neutralidade da Ucrânia em um futuro acordo de paz e a estabelecer um compromisso sobre o status a região de Donbass, descartando a ideia de retomar pela força todos os territórios ocupados pela Rússia, pois isso significaria desencadear “uma terceira guerra mundial”[5].

Não caberia especular aqui sobre as razões de tão grande mudança, mas não passaram despercebidas para a ninguém as declarações do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no mês seguinte, depois de rápida visita a Zelensky, em Kiev, na companhia de seu colega, o secretário de Estado, Antony Blinken:

We want to see Russia weakened to the degree that it can’t do the kinds of things that it has done in invading Ukraine.

So it has already lost a lot of military capability. And a lot of its troops, quite frankly. And we want to see them not have the capability to very quickly reproduce that capability.

Era uma ampliação aparente dos objetivos do governo Biden na guerra, que parecia reforçada pelo complemento feito por seu colega de gabinete:

We don’t know how the rest of this war will unfold, but we do know that a sovereign independent Ukraine will be around a lot longer than Vladimir Putin is on the scene[6].

Retomadas no dia seguinte por ele próprio e pelo então porta-voz do Pentágono, John Kirby, na conferência de imprensa realizada durante o encerramento do encontro do Ukraine Defense Consultive Group, na base aérea de Ramstein, Alemanha, as declarações de Austin repercutiram fortemente por sugerirem um reposicionamento significativo do governo Biden diante da guerra[7].

O artigo publicado por Biden, a convite, no New York Times pode ser entendido como uma tentativa de pôr ordem na casa, reafirmando a orientação original de seu governo. Mas, nesta hipótese, é duvidoso que tenha sido de todo bem-sucedido. Pois continua gritante a disparidade entre a definição sobre a natureza fundamental do conflito e a moderação relativa na provisão de meios para enfrentá-lo. Nesse contexto, a possibilidade de uma paz negociada, como pretende a diplomacia brasileira, está fora de vista. O que se desenha no horizonte é uma guerra prolongada e desgastante, que pode assumir formas diversas, mas onde o eventual cessar-fogo não será nada mais que um passageiro armistício[8].

Algumas vozes na comunidade de segurança americana passaram a trabalhar com cenários desse tipo, sugerindo políticas para que o bloco Ocidental neles se posicione da forma mais vantajosa[9]. Outras vêm alertando para os riscos de escalada implicados em uma tal situação, envolvendo potências nucleares com recursos e interesses tão desiguais no conflito. A mais enfática entre elas talvez seja a de John Mearsheimer, provavelmente o mais destacado representante, hoje, da escola realista de Relações Internacionais. As vias que podem conduzir à catástrofe são muitas e variegadas (um pequeno acidente, como o choque entre dois aviões caça, desencadeando uma espiral ascendente; um ataque russo a campos de treinamento que acarrete a morte de grande número de instrutores americanos; a decisão russa de bombardear o território de um país-membro da OTAN para interromper o fluxo de material bélico fornecido à Ucrânia, por exemplo), mas é a lógica da situação descrita por Mearsheimer que fundamentalmente interessa ao presente estudo. Em suas palavras,

Since the war began, both Moscow and Washington have raised their ambitions significantly, and both are now deeply committed to winning the war and achieving formidable political aims. […] this means that the United States might join the fighting either if it is desperate to win or to prevent Ukraine from losing, while Russia might use nuclear weapons if it is desperate to win or faces imminent defeat, which would be likely if U.S. forces were drawn into the fighting.

… The maximalist thinking that now prevails in both Washington and Moscow gives each side even more reason to win on the battlefield so that it can dictate the terms of the eventual peace. In effect, the absence of a possible diplomatic solution provides an added incentive for both sides to climb up the escalation ladder. What lies further up the rungs could be something truly catastrophic: a level of death and destruction exceeding that of World War II[10].

Vias que podem levar, não que levarão à catástrofe. É importante salientar a diferença, porque o argumento de Mearsheimer é condicional. A lógica que ele expõe tem como premissa a redefinição maximalista dos objetivos da guerra pelos dois contendores. Mas nada garante que estes permanecerão inalterados ao longo do tempo. Da mesma forma que a situação cambiante no terreno levou à expansão dos referidos objetivos, uma série de ocorrências facilmente imagináveis – uma escalada de tensões no estreito de Taiwan, ou o crescimento da oposição à sua política na guerra, em tempos de eleição presidencial, por exemplo – pode induzir o governo Biden a um reposicionamento.

Não discutirei a probabilidade, maior ou menor, de tal mudança, nem do desfecho sombrio que se desenha no horizonte na hipótese de continuidade na postura ora adotada pelos protagonistas. Em vez disto, proponho-me, neste artigo, a refletir sobre duas questões entrelaçadas: a ambivalência da conduta americana diante do conflito; e o papel atribuído ao embate com a Rússia em torno da Ucrânia no conjunto da estratégia global dos Estados Unidos.

Antes de entrar na análise, porém, devo dizer uma palavra rápida sobre alguns aspectos subentendidos na discussão que se fará a seguir.

O primeiro diz respeito à relação da guerra com interesses particulares de empresas e setores econômicos. Os ganhos decorrentes da guerra para alguns deles são óbvios. Considere-se, a título de exemplo, a indústria bélica. Os Estados Unidos são os maiores produtores de armas no mundo. Ao transferir para a Ucrânia bilhões de dólares em armamentos antigos acumulados em seus estoques, o governo americano recheia a carteira das empresas do setor com encomendas novas. Os Estados Unidos são grandes produtores também de petróleo e de gás liquefeito. Desde a revolução do fracking, no começo do século presente, tornaram-se autossuficientes e passaram a gerar saldos exportáveis de gás vultosos. O problema que dificultava a obtenção de uma fatia maior do mercado era o preço da mercadoria e a infraestrutura requerida para sua importação. As sanções aplicadas à Rússia implicaram a ruptura das linhas de fornecimento de petróleo e gás russo à Europa, encarecendo imediatamente os dois produtos e abrindo um mercado imenso que as firmas americanas passaram a ocupar gostosamente.

Nada disso está em questão, mas explicar a eclosão do conflito e a conduta do governo americano em seu decurso pelo peso dos interesses econômicos favorecidos com ele seria tomar o efeito pela causa. Entre a constatação de que grupos identificáveis ganham com uma dada política e a proposição de que esta foi adotada com o fim de beneficiá-los a distância é muito grande. O analista que estabelece uma conexão direta entre elas dá um salto mortal no escuro e, como soe acontecer nesses casos, desaba.

Mais complexos e mais convincentes são os argumentos que apontam para os efeitos geoeconômicos e geopolíticos do conflito. O mais evidente e mais comentado entre eles é a subordinação acrescida da Europa à direção político-ideológica dos Estados Unidos.

O alinhamento estreito acima referido é ilustrado eloquentemente pelo silêncio da Alemanha face ao ataque terrorista aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 construídos, contra a oposição tenaz dos Estados Unidos, com capital russo e germânico, para atender a demanda de gás da indústria e das famílias alemãs. Apesar da condição de vítima de agressão criminosa, traduzida em desastre ecológico e prejuízos bilionários, a Alemanha não manifestou interesse nenhum na proposta apresentada pela China e pela Rússia de criação de uma comissão independente para investigar as circunstâncias e a autoria do ato, que recebeu o voto favorável do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Como a lógica e as informações disponíveis apontam para suspeitos “inconvenientes”, o caso continuará sob investigação sigilosa – por agências alemãs e de países “amigos”, ainda que confessadamente satisfeitos com os resultados do atentado.

Esses e outros fatos reforçam o argumento daqueles, como Michel Hudson, que entendem ser a Europa (em particular a Alemanha) o principal alvo da guerra na Ucrânia.

The country suffering the most “collateral damage” in this global fracture – escreve este autor – is Germany. As Europe’s most advanced industrial economy, German steel, chemicals, machinery, automotives and other consumer goods are the most highly dependent on imports of Russian gas, oil and metals from aluminum to titanium and palladium. Yet despite two Nord Stream pipelines built to provide Germany with low-priced energy, Germany has been told to cut itself off from Russian gas and de-industrialize. This means the end of its economic preeminence. The key to GDP growth in Germany, as in other countries, is energy consumption per worker.

These anti-Russian sanctions make today’s New Cold War inherently anti-German[11].

As aspas no início do parágrafo são marcas de ironia porque, no entender de Hudson, o prejuízo incorrido pela indústria alemã não tem nada de colateral, corresponde antes ao objetivo maior perseguido pelos Estados Unidos na crise. Com efeito, reza o argumento, manter a Europa em sua esfera de influência é fundamental para a superpotência. E a Europa ameaça desgarrar-se ao intensificar seus laços econômicos com a China e a Rússia.

At issue is how long the United States can block its allies from taking advantage of China’s economic growth. Will Germany, France and other NATO countries seek prosperity for themselves instead of letting the U.S. dollar standard and trade preferences siphon off their economic surplus?[12]

De novo, podemos admitir que – intencionais ou não – os efeitos das sanções apontados pelo autor sejam reais e empiricamente comprováveis. E podemos ainda acompanhá-lo em sua análise sobre o objetivo estratégico dos Estados Unidos de manter a Europa na posição de caudatária. Mas nada disso nos permite entender por que ambas as coisas teriam sido buscadas exatamente por este meio: uma guerra que mal completa seu primeiro aniversário e já é a mais destrutiva jamais travada em solo europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial.

O caminho tomado neste artigo é outro. Ele parte do suposto de que a chave para entender a conduta do governo Biden na guerra deve ser buscada nas relações historicamente construídas entre Estados Unidos e Rússia desde o final da Guerra Fria.

Ao fazer esta afirmação, não desconsidero as dimensões nacional e regional do conflito. Contudo, a intervenção militar russa na Ucrânia surge como desdobramento de uma crise política congenitamente internacionalizada. Ou melhor, um ciclo de crises que teria outro desfecho, caso se articulasse de maneira diversa com os interesses e as políticas das grandes potências – em particular as duas antes referidas.

A guerra na Ucrânia envolve um conjunto de determinações complexamente entrelaçadas. Mas o que move a política do governo Biden no conflito é o antagonismo Estados Unidos-Rússia.

-

A Quadratura do Círculo. A Política dos Estados Unidos para a Rússia no Pós-Guerra Fria.

2.1. Uma discrepância sintomática.

A raiz do problema insinua-se já na assincronia implícita nos dois termos articulados na enunciação do objeto.

Com efeito, a política dos Estados Unidos para a Rússia começa com a implosão da URSS, vale dizer, com a tentativa frustrada do golpe de Estado levada a efeito pela linha dura do regime, em 19 de agosto de 1991, que foi seguida de perto pela declaração de independência da Estônia, da Letônia, da Rússia, da Ucrânia, da Geórgia e, meses depois, pelo desaparecimento formal da União Soviética. Antes disso, o polo da relação com os Estados Unidos não era a Rússia, mas o Estado multinacional engendrado pelo Partido Comunista na esteira da Revolução bolchevique de 1917.

Mas, quando os tormentosos acontecimentos acima aludidos ocorreram, a Guerra Fria já era pretérito. Há quanto tempo? A pergunta não admite resposta fácil. Em certo sentido, a Guerra Fria começa a se desfazer já em 1986, quando Gorbachev dá início à sua dupla política da Perestroika e da Glasnost e expõe ao mundo um novo paradigma de política exterior inspirado na concepção de Segurança Comum exposta alguns anos antes pelo então premiê sueco, Olof Palme[13]. A partir daí, ele passa a interpelar os seus pares e a opinião pública internacional com um discurso, cujos referentes não são mais o socialismo e a luta de classes, mas os valores comuns da humanidade. Palavras, dirão. Mas as palavras são atos, e ganham força maior quando se conjugam com outros atos para compor uma série dotada de sentido determinado. Foi o que se deu com a política exterior soviética nessa quadra histórica.

A mudança operada por Gorbachev expressou-se de imediato em seu comportamento maleável nas negociações com Reagan sobre redução de armas nucleares, nas quais desistiu de vincular a discussão do tema proposto pelo presidente americano à de seu projeto de escudo antimíssil (a chamada “Guerra nas Estrelas”) que era visto com extrema preocupação pelos estrategistas soviéticos. Foi reforçada depois, com a assinatura, em abril de 1988, do acordo que levou à retirada completa das tropas russas do Afeganistão. E tornou-se patente, no ano seguinte, na autocontenção do governo soviético diante dos movimentos pela democratização das Repúblicas Populares. O de maior impacto – e teste mais importante para sua política – foi a rebelião na RDA, simbolicamente marcada pela derrubada do muro de Berlim, sobre a qual voltarei mais adiante. Logo depois foi a vez da Checoslováquia e da Bulgária.

Se o fim da Guerra Fria ainda era incerto, a partir desse momento qualquer dúvida a respeito estava dissipada. O reconhecimento formal do fato veio em novembro do ano seguinte, no tratado entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia sobre forças convencionais na Europa, celebrado como o fim da era de divisão e confrontação pelos signatários. Quatro meses depois, um deles – o Pacto de Varsóvia – deixou de existir… Mas o outro persistia e se revigorava.

A contradição entre o fim proclamado da era de antagonismo e a manutenção da OTAN – aliança militar criada para defesa mútua contra a ameaça soviética – é um dos principais determinantes do relacionamento Estados Unidos-Rússia e um elemento constitutivo da ordem internacional emergente no Pós-Guerra Fria.

Mas talvez a contradição seja apenas aparente. É o que trataremos de verificar a partir de agora.

- Ruptura de um padrão cíclico: o lugar da Rússia na Nova Ordem Internacional

For nearly thirty years, […] the U.S.-Russian relationship has experienced a familiar pattern of boom-bust cycles: a new administration comes in dissatisfied with the state of the relationship and promises to do better. It launches a policy review that generates a reset aimed at developing a partnership. A period of optimism follows, but obstacles to better relations emerge, and optimism gradually gives way to pessimism. By the end of the administration, the relationship is at the lowest point since the end of the Cold War[14].

A passagem citada acima sintetiza com propriedade a trajetória tortuosa do relacionamento entre os Estados e a Rússia no Pós-Guerra Fria. Com uma ressalva: até o final do governo Obama. Com Trump, já temos uma outra história. Falo mais especificamente de três presidentes (Clinton, W. Bush e Obama), cada um deles no exercício de dois mandatos – o de George H. W. Bush expirava quando do desaparecimento da URSS.

No início de seu governo, Clinton agraciou Yeltsin com a promessa de fundar com a Rússia uma parceria democrática, assumindo o compromisso de assisti-la em seu esforço pela construção de uma economia de mercado. A harmonia entre os dois parceiros, porém, não durou muito. O tratamento de choque aplicado pelos tecnocratas russos, seguindo o receituário de seus assessores ocidentais, precipitou a Rússia em uma crise econômica dantesca (queda de cerca de 50% no PIB em cinco anos), disseminando o desemprego e a miséria, com as implicações previsíveis na credibilidade dos arautos das reformas. Em outro plano, a reação truculenta de Yeltsin à crise constitucional de setembro de 1993 (fechamento do Congresso e promulgação de nova Carta, com poderes ampliados ao Executivo) chocou a opinião pública internacional e lançou dúvidas sobre as suas credenciais democráticas. Mas os fatores decisivos na degradação do relacionamento entre os dois foram de ordem internacional: a decisão do governo Clinton de expandir a OTAN – contra a oposição declarada da Rússia – e a crise nos Bálcãs, que culminaria, em 1999, no bombardeio (não autorizado pela ONU) de Belgrado e num embate político com o governo russo que, e Bush dado momento, chegou perto de um confronto físico com seus soldados[15].

Originalmente, a política exterior de Bush não reservava papel maior à Rússia, mas depois dos atentados do 11 de Setembro tudo mudou. Declarada a “Guerra ao Terror”, cujo episódio inaugural foi o ataque ao Afeganistão, e contando com a solidariedade ativa do governo Putin, durante algum tempo Estados Unidos e Rússia estiveram bem próximos. Mais uma vez, contudo, os laços de amizade foram rapidamente esgarçados. A decisão do governo Bush de sair do tratado antimíssil balístico, em 13 de dezembro de 2001, contribuiu para esse resultado, mas os eventos de maior impacto foram a oposição russa à invasão do Iraque, em 2003, e as Revoluções Coloridas, que resultaram na formação de governos apoiados pelos Estados Unidos na Geórgia e na Ucrânia, em 2004.

O final do período é marcado por uma ocorrência inesperada e de grande alcance histórico: a intervenção militar russa na Geórgia em resposta à operação militar deflagrada pelo governo Saakashvili contra a província separatista da Ossétia do Sul. A ação russa marca um ponto de inflexão no Pós-Guerra Fria, pois representou o primeiro desafio frontal à política dos Estados Unidos efetuada por uma grande potência (até então imaginava-se que a contestação à ordem internacional criada sob sua égide estaria restrita a atores não estatais: movimentos insurgentes; organizações terroristas). Não surpreende, assim, que reações nos Estados Unidos tenham sido intensas e indignadas.

Eleito em meio à crise desencadeada pela falência de um banco nos Estados Unidos, logo transformada em crise financeira global, Obama se compromete a sair do Iraque e busca se reaproximar da Rússia, a fim de concentrar esforços na frente que considerava mais desafiadora, vale dizer, a Ásia. A princípio, esse deslocamento diplomático deu bons frutos, entre os quais a renovação do START (Tratado de Redução de Armas Estratégicas, na sigla em inglês) assinado por Obama e Putin em 8 de abril de 2010 e ratificado pelo Senado americano em 22 de dezembro de 2010, com o voto da bancada democrata em bloco e de numerosos senadores republicanos. Parecia um bom começo, mas, logo a seguir, as desavenças tomariam o lugar dos protestos de boa vontade. Como no passado, a mudança de tom se deu na confluência entre política doméstica e internacional. O irritante mais direto foi o comportamento do governo russo nas eleições legislativas de dezembro de 2011. Criticado abertamente pela então secretária de Estado, Hillary Clinton, por medidas restritivas à atividade da oposição liberal, Putin denuncia a interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da Rússia e acusa diretamente Hillary Clinton de incitar protestos contra os resultados do pleito[16].

Antes – e explicitamente vinculado ao incidente em torno da eleição na Rússia –, o outro irritante decorreu de acontecimentos sobrevindos longe do território russo. Refiro-me à Primavera Árabe – movimento de revolta contra os regimes vigentes na região, que começou na Tunísia, levou à derrubada (momentânea, logo se viu) do mando militar no Egito, deflagrou uma guerra civil até hoje não de todo debelada na Síria e incluiu uma operação desastrada, conduzida pela OTAN, de mudança de regime na Líbia. Os dois últimos episódios afetaram significativamente as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. O primeiro, porque a tentativa de deposição de Assad, encampada oficialmente pelo governo americano, afetava diretamente os interesses da Rússia, aliada da Síria, onde mantinha uma das poucas bases navais fora de seu território. O segundo, por extrapolar manifestamente o mandato conferido pela Resolução 1973, do Conselho de Segurança da ONU, aprovada em 17 de março de 2011 com a abstenção (e, portanto, com a anuência) da Rússia, que tinha a prerrogativa de vetá-la.

Contudo, o episódio que atingiu mais fortemente a relação e, na realidade, selou o fim do padrão aqui discutido foi a crise política que eclodiu na Ucrânia no inverno de 2013. Desta feita, o motivo imediato não foram eleições (real ou alegadamente) viciadas, nem medidas repressivas contra a oposição política, mas as escolhas do referido país no campo de suas relações externas. Em meio a negociações difíceis com a União Europeia a respeito de um financiamento crivado de condicionalidades, o presidente de turno – Viktor Yanukovych, o mesmo que teve sua eleição contestada em 2004 – demonstrou-se propenso a aceitar a oferta de um crédito de valor maior e mais rápido feita pelo governo russo. As manifestações concentradas na Praça Maidan, em Kiev, buscavam impedir a conclusão deste acordo. O que estava em jogo, portanto, era a disjuntiva: integração, no longo prazo, da Ucrânia com o Ocidente (União Europeia, OTAN, Estados Unidos), ou com a Rússia – tema que polarizou o país desde sua criação como Estado independente, em 1991.

Não cabe discorrer aqui sobre as particularidades desta crise, nem da participação nela das forças externas interessadas em seu resultado[17]. Basta dizer que, deposto o presidente Yanukovych, ela terminou com a declaração de independência da Crimeia (pouco depois incorporada à Rússia) e a revolta separatista no Donbass. Começava, então, uma guerra civil que se estendeu até a intervenção militar russa em fevereiro do ano passado.

A crise de 2013-2014 na Ucrânia representa um ponto de inflexão no relacionamento Estados Unidos-Rússia, porque, a partir daí, não haverá mais ensaios de restauração de laços cordiais. Durante a campanha presidencial de 2016, muitos acreditaram que a vitória de Trump prometia uma política de aproximação com a Rússia, mas o juízo prospectivo transcrito a seguir desmentia, então, a opinião dos observadores desavisados.

As expectativas russas sobre a presidência de Trump – dizia o analista – variam de otimismo excessivo a medo excessivo…. O otimismo excessivo é sem fundamento, porque Trump simplesmente não será autorizado a implementar suas iniciativas de política externa – a menos que renuncie a elas antes da eleição ou pouco depois, se for eleito. As tentativas de implementá-las serão enfrentadas com obstruções por parte do congresso, da burocracia governamental e do establishment em geral. Trump, ou qualquer outra pessoa em seu lugar, será forçado a fazer um trade-off. O fato de Mike Pence, companheiro de Trump, aderir à linha dura com a Rússia, que é amplamente aceita no Partido Republicano, não deve ser uma surpresa[18].

Como sabemos, ele estava coberto de razão. Já em fevereiro de 2017 assistimos à exoneração do então conselheiro de Segurança Nacional, general Michael Flynn, na sequência do escândalo produzido pelo vazamento de escutas telefônicas, que o surpreendiam em conversa com o embaixador russo. Acusado de manter relações escusas com o governo Putin, Trump acabou tomando medidas mais duras contra a Rússia – como a autorização para o envio de armas letais à Ucrânia – do que seu antecessor.

- O lugar da Rússia na nova Ordem Internacional

O reparo feito anteriormente à parte descritiva do artigo de Rumer e Skolsky não diminui minimamente o valor de sua análise, que acerta em cheio quando expõe a razão fundamental de a crise larvar no relacionamento Rússia-Estados Unidos nestes termos.

One striking feature of the past thirty years is the similarity of U.S. approaches to Russia across different administrations and party lines. […] all three administrations saw Russia as an incomplete and at times failing state […] From the U.S. perspective, Russia needed to be successful (on American terms) not only for Russia itself to become a complete state but also for U.S.-Russian relations to thrive. In this view, maintaining America’s global leadership and fulfilling its self-proclaimed “exceptionalism” made it imperative to promote Russia’s transition to democracy and liberal capitalism and bring Russia into the U.S.-led liberal international order, regardless of the Kremlin’s preferences and conception of Russian interests and priorities[19].

O relacionamento em questão foi afetado por uma série de circunstâncias, várias das quais decorrentes de ações praticadas pela Rússia. Mas a raiz do problema reside na pretensão americana de tomar a potência derrotada na Guerra Fria como campo de exercício de engenharia social, buscando redesenhar sua organização econômica e política, segundo um modelo calcado na realidade dos Estados Unidos.

Subscrevo sem reservas o argumento, mas podemos expandi-lo, se nos detivermos num aspecto referido pelos autores apenas de passagem, ao completar a frase citada com este complemento: “and bring Russia into de U.S. led international order”.

Com efeito, ele nos sugere que estamos diante de algo muito mais geral do que o simples desencontro insuperável entre Estados Unidos e Rússia. Pois o modelo em questão não se destina apenas à Rússia: ele é concebido como fundamento normativo da ordem internacional emergente no Pós-Guerra Fria.

Considerei longamente em outro lugar as aporias implicadas na tendência histórica de transformar a democracia – na verdade, uma modalidade particular e empobrecida da mesma – em atributo universalmente requerido para a inclusão dos países como membros plenos da “comunidade internacional”[20]. Ela envolveu a ação e o pensamento, nem sempre convergente, de vasto conjunto de atores – Estados, organizações internacionais, movimentos sociais e indivíduos. Mas o papel de cada um deles na conformação desta tendência é, naturalmente, muito desigual. No momento, quero chamar a atenção para a importância vital que ela assume, muito cedo, no planejamento estratégico dos Estados Unidos.

Reiterado incansavelmente nos documentos de política de sucessivos governos, o compromisso com a difusão global do par economia de mercado-democracia foi proposto de forma paradigmática, em 1993, pelo então conselheiro de Segurança Nacional, Anthony Lake, no texto que estabeleceu as bases doutrinárias da política exterior do governo Clinton.

Vencidos 50 anos de esforço continuado para conter a União Soviética, ainda sob o impacto de seu colapso de todo imprevisto, o consenso público em torno do papel internacional dos Estados Unidos fora quebrado. Para muitos – à direita e à esquerda –, ausente qualquer grave ameaça à sua segurança, o momento era chegado para os Estados Unidos reduzirem sua presença no mundo a fim de melhor cuidar de seus próprios problemas.

Anthony Lake rejeita de plano a ideia, negando que as duas esferas aludidas possam ser separadas: a divisória entre política externa e política doméstica se esvaiu; o que o governo americano faz fora de suas fronteiras tem consequências duradouras para os cidadãos dos Estados Unidos.

Estabelecida esta premissa, Lake faz uma caracterização sumária – e fortemente otimista – do mundo que aflora ao final da Guerra Fria. No seu entender, a nova era se distinguiria por quatro fatos: a adesão generalizada, em escala mundial, aos conceitos de economia de mercado e de democracia; a eclosão de conflitos étnicos e movimentos separatistas; a intensificação e a aceleração do intercâmbio de bens, serviços e ideias em escala planetária, impulsionado pelas inovações revolucionárias no campo das tecnologias de informação e de comunicação.

Até aqui, a enumeração nos contempla com uma relação complementar e um problema.

Relação complementar: “democracy alone can produce justice, but not the material goods necessary for individuals to thrive; markets alone can expand wealth, but not that sense of justice without which civilized societies perish”.

Problema: os movimentos étnicos e religiosos, que provocam conflitos dentro e entre nações, comprometendo a democracia, único regime capaz de acomodá-los.

Alterei propositadamente a ordem de exposição de Lake para salientar a outra característica da nova ordem, que garante a combinação benigna dos dois primeiros elementos e abre caminho para a solução das dificuldades criadas pelo último.

The second feature of this era is that we are its dominant power. Those who say otherwise sell America short. The fact is, we have the world’s strongest military, its largest economy, and its most dynamic, multiethnic society. We are setting a global example in our efforts to reinvent our democratic and market institutions. Our leadership is sought and respected in every corner of the world.

E, assim, fica solucionado o problema sobre o novo curso a seguir, agora que não há mais um rival a derrotar.

Throughout the Cold War, we contained a global threat to market democracies; now we should seek to enlarge their reach, particularly in places of special significance to us.

The successor to a doctrine of containment must be a strategy of enlargement – enlargement of the world’s free community of market democracies[21].

Sabemos o que implicou a estratégia de exportação da democracia: ajuda financeira a grupos e organizações em países-alvo, dotados de regimes políticos inadequados (cerca de US$ 5 bilhões, no caso da Ucrânia, entre 1991 e 2014)[22], treinamento e formação de pessoal, apoio político, diplomático e publicitário a forças “democráticas”. Em casos extremos, intervenções militares em nome da defesa dos direitos humanos. A passagem abaixo, extraída de um artigo assinado por Michael McFaul, que desempenharia a seguir papel de destaque na política externa americana como embaixador dos Estados Unidos em Moscou, proporciona uma imagem vívida da forma que essa política assumiu na crise ucraniana de 2004.

Well before the formation of the Our Ukraine bloc in 2002, IRI [Instituto Republicano Internacional] and ND [Instituto Democrático Nacional] worked closely with many of the individuals who later assumed senior positions in the Our Ukraine organization and campaign. After the creation of the party, IRI and NDI provided additional training assistance, though using different strategies. IRI conducted multiparty training programs focused almost exclusively on regional party leaders outside Kiev, while NDI provided trainers to programs organized by Our Ukraine, a service it provided to other parties as well[23].

Freedom House organized and funded a summer camp for Ukrainian youth activists and invited trainers from the Serbian youth movement, Otpor, to attend. Pavol Demeš, a leader of the OK 98 movement in Slovakia, traveled to Ukraine several times in the months leading up to the Orange Revolution to train and provide support for Yellow Pora. Znayu also used trainers from Serbia and Georgia…. nearly all these civic mobilization training programs received at least partial funding from Western sources, including the IRF, Freedom House, the U.S-Ukrainian Foundation, GMF, NDI, the Westminster Foundation, and the Swedish International Development Cooperation Agency, as well as grants from Western embassies in Kiev[24].

Não é preciso ir mais longe para perceber que a “ordem internacional liberal” desenhada pelos Estados Unidos continha em seu âmago um elemento radicalmente novo, de implicações “revolucionárias”: o conceito de uma estrutura hierárquica, centrada em um poder incontrastável que aliaria a preponderância econômico-militar à superioridade moral. Lake tinha razão ao falar em dissolução das fronteiras entre política doméstica e exterior: em uma ordem assim, toda política é “interior”, porque nada lhe é estranho. A globalização econômica ativamente promovida por esse poder, por meio de ações diretas e da atividade rotineira das organizações internacionais a ele vinculadas, solicitava como contrapartida um poder político igualmente global, capaz de garantir a efetividade das regras emanadas de suas instituições através do exercício legítimo da força, em escala global, se necessário. Para um país forjado na guerra de independência contra o Império britânico, a conclusão é incômoda, mas ainda assim incontornável: a ordem postulada pela grande estratégia dos Estados Unidos no Pós-Guerra Fria é, em sua essência, imperial.

No mundo que emergia das cinzas da Guerra Fria, este conceito de ordem coexistia em unidade tensa com outros, cunhados em outras épocas históricas, em circunstâncias muito diferentes. Penso no Direito Público Internacional, fundado no conceito de igualdade soberana dos Estados, com seu corolário, a não intervenção e a não ingerência nos assuntos internos de outros Estados. Em momento algum imaginou-se aboli-lo. Pelo contrário, foi em nome dele que se fez a Guerra do Golfo, em 1991, contra o Iraque, e é, de novo, com invocação a ele que se trava agora a guerra multidimensional contra a Rússia, por ter violado, ao invadir a Ucrânia, o princípio sagrado da soberania territorial dos Estados. Este princípio, contudo, foi ignorado em 1999 (no bombardeio de Belgrado) e em 2003 (na invasão do Iraque), porque se chocava com as exigências de um direito maior, em status nascendi (o direito humanitário e a guerra ao terror), de caráter supranacional.

A coerência não é um dos predicados da política internacional, e a convivência de regimes jurídicos supranacionais com as estruturas do Direito Estatal tem sido objeto de estudos profundos, que a tomam como uma das características distintivas do Direito contemporâneo. A tensão entre esses dois elementos não resulta necessariamente em conflito insuperável, e a inteligência dos teóricos e operadores do Direito se esmera há tempos na tarefa de reconciliá-los.

Muito mais grave para a estabilidade da ordem internacional emergente era a contradição entre seu pressuposto ideal (o monopólio normativo e coercitivo do condomínio ocidental, sob o comando dos Estados Unidos) e sua premissa histórica: a vitória capenga que pôs fim à Guerra Fria.

Com efeito, derrotada nessa guerra peculiar, a União Soviética não foi jamais militarmente vencida. Ao contrário do que ocorreu com os derrotados no final da Segunda Guerra Mundial, seu território não foi ocupado, e sua sucessora – a Rússia – preservou seu aparato militar, com o arsenal nuclear respectivo.

Ironicamente, tal resultado deve muito à ação dos Estados Unidos. Em seus derradeiros momentos, a União Soviética contava com um arsenal dotado de cerca de 30-40.000 armas nucleares, estratégicas e táticas, estacionadas em 14 das 15 Repúblicas. Para o vencedor aturdido, o colapso da URSS gerava o tríplice problema de garantir a integridade e consolidar o arsenal de armas táticas; evitar a emergência de novos Estados nucleares, abastecidos de mísseis balísticos intercontinentais, e impedir o vazamento de material físsil para Estados falidos, organizações criminosas, ou grupos terroristas.

Graham Allison e colegas estudaram minuciosamente como os Estados Unidos lidaram com esses três desafios, mas não é preciso segui-los. Para os propósitos deste artigo, o essencial está contido na informação que aparece no início de seu livro.

The Bush administration and the Congress wasted no time in deciding that the United States could accept only one nuclear successor state to the Soviet Union – Russia; this was a view shared by most other states on the planet… In practice, however, the process of denuding Belarus, Kazakhstan, and Ukraine of the strategic nuclear weapons they had inherited proved to be no simple matter, particularly in the case of Ukraine[25].

O que foi, precisava ter sido? Há quem o negue, recusando até hoje a necessidade da política adotada, que seria reflexo da “opção preferencial pela Rússia”. Mas isto em nada afeta a conclusão do nosso argumento: a ordem internacional liberal sonhada por Lake e afins portava um defeito congênito: a persistência de um Estado dotado de arsenal nuclear capaz de devastar o garante dessa ordem, ainda que se condenasse nessa hipótese ao mesmo destino.

No decurso do tempo, o desafio de como lidar com esta realidade indigesta demonstrou-se tão difícil quanto o problema da quadratura do círculo.

-

Escolhas Fatídicas

3.1. Supremacia Nuclear.

Quadratura do círculo? A expressão demanda um rápido esclarecimento. Com efeito, a forma como a Guerra Fria terminou – desmobilização voluntária de um dos contendores, jamais vencido em campo de batalha – é um dado da realidade objetiva e, como tal, não constitui problema. Ele surge sob esta figura apenas em sua relação com um conceito de ordem internacional que não o comporta, ou só o acomoda com dificuldade.

Mas quando este conceito vem à luz? O discurso de Anthony Lake que comentamos é de agosto de 1993 – cerca de quatro anos depois dos acontecimentos que selaram o fim da Guerra Fria. Ora, o tempo da política não se mede pelo relógio. Quatro anos em período rotineiro pode ser pouco, mas em época de mudança revolucionária é uma eternidade. No final de 1989, o conflito Leste-Oeste era passado, mas as linhas mestras do futuro ainda não tinham sido traçadas. A ordem emergente então – nunca de todo realizada – foi resultado de escolhas feitas em resposta a problemas discretos, com consciência difusa de suas implicações e significado. Como sói acontecer com frequência, o fato precede a doutrina que o apresenta como necessário. Para entender o contexto no qual a Rússia – alquebrada, deprimida, mas ainda pesadamente armada – afigura-se como problema insolúvel, devemos considerar brevemente duas escolhas do vencedor que contribuíram fortemente para moldar a nova ordem.

Supremacia nuclear

Por mais que estivesse economicamente prostrado, a existência de um Estado com o potencial nuclear da Rússia constituía um problema intragável para a nova ordem, porque negava um de seus pressupostos: o emprego da força – ou a ameaça crível de seu emprego – para fazer valer os seus preceitos e normas.

Certo? Em termos.

A resposta será afirmativa, se a questão for contemplada na perspectiva da dissuasão nuclear. As condições históricas para esta doutrina são conhecidas: não apenas a quebra do monopólio atômico que os Estados Unidos detiveram até 1949, mas a capacidade da potência rival de responder com efetividade a um eventual ataque nuclear, o que dependia da disponibilidade de ogivas em quantidade suficiente e meios para entregá-las. É a certeza compartilhada do contragolpe devastador que inibe a beligerância de ambos e exclui entre eles a hipótese de guerra. “Destruição mútua assegurada”, M.A.D. no acrônimo em inglês, trocadilho que sempre fez a delícia dos críticos. Esse estado de coisas foi atingido na década de 1960 do século passado.

Durante a Guerra Fria, os especialistas discutiram interminavelmente como deveriam ser entendidos os termos desta equação. O que constitui um ataque devastador? Quão elevado precisaria ser o custo do segundo golpe para que se tornasse inaceitável, afastando assim a ameaça da agressão? Mas as diferentes respostas a tais questões não alteravam a lógica do cálculo.

Ele se modifica inteiramente, porém, se concebermos a possibilidade de evitar as consequências funestas do primeiro ataque, o que idealmente poderia ser conseguido mediante a destruição do armamento nuclear do inimigo[26] e/ou da montagem de um sistema de defesa capaz de neutralizar, no todo ou em parte, o seu eventual ataque.

Com seus efeitos inibitórios e permissivos (a imunidade ao adversário traduzia-se em liberdade de projeção de poder em terceiros espaços), a situação de equilíbrio nuclear envolvia estímulos a que esta possibilidade fosse ativamente buscada. Mas qualquer movimento neste sentido prometia deslanchar uma corrida armamentista elevando sobremaneira o risco de guerra. É no contexto dessas pressões contraditórias que a dissuasão ganha forma, gradualmente, como um regime internacional. A criação da Agência Internacional de Energia Atômica, em 1958, o Tratado de Limitação de Testes Nucleares, em 1963, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, de 1968, e os Acordos SALT I, de 1972, que estabeleciam limites fixos aos veículos lançadores estratégicos (mísseis intercontinentais, mísseis balísticos lançados de submarinos e bombardeiros) são momentos importantes no processo de constituição deste regime.

Mas, para o tema em discussão aqui, é o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, de 1972, que mais importa. Este tratado vedava a construção de sistemas nacionais de defesa de mísseis balísticos com potencial para interceptar os mísseis balísticos intercontinentais da outra superpotência, embora permitisse a pesquisa sobre esses dispositivos em laboratório. Sobre ele, vale a pena citar o comentário do autor de um estudo valioso sobre o tema.

The superpowers therefore agreed to a condition of mutual vulnerability by signing the Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty) on May 26, 1972. This treaty outlawed the deployment of large national missile defenses, and codified the strategic condition known as Mutually Assured Destruction (MAD). Henceforth, the ability to defend became viewed as the conceptual opposite to deterrence, and anathema to security. In time, the ABM Treaty came to be held as sacrosanct by some actors in the US and others in the international system, which viewed it as the cornerstone of strategic stability, an essential pivot of the global arms control regime, and a symbol of great power co-operation[27].

Compreende-se, assim, o impacto provocado pelo anúncio feito por Reagan, em 23 de março de 1983, de que seu governo daria início a um programa gigantesco para a construção de um escudo antimísseis – sistema complexo de sensores, satélites e lançadores capazes de interceptar ainda no ar qualquer artefato dirigido contra o território dos Estados Unidos – o qual, além de proteger sua população, livraria a humanidade da situação insana e imoral da paz como o avesso da hecatombe. Durante anos, o líder republicano tinha sido um crítico contumaz dos acordos de controle de armas, simples rendição, a seu ver, à chantagem do inimigo. Recebido por alguns com maravilhamento, angústia por outros e perplexidade geral, seu discurso trazia a público o elemento mais espetacular de uma política que rompia declaradamente com a estratégia da dissuasão, ao postular que os Estados Unidos deveriam estar preparados para travar, se necessário, e prevalecer em um conflito nuclear com a União Soviética.

Tal disposição não impediu que, em seu segundo mandato, Reagan estivesse à testa, com Gorbachev, de negociações sobre armas nucleares de ambição sem precedentes. Já fiz referência a este episódio que marcou o final da Guerra Fria e não preciso insistir nele. Mas devo observar que o processo negociador só avançou, porque o líder soviético assentiu em deixar o programa de defesa antimísseis fora da discussão.

O sonho de Reagan, como sabemos, não se materializou. Referida ironicamente pelos críticos como “Guerra nas Estrelas”, a SDI – Iniciativa de Defesa Estratégica na sigla em inglês – esbarrou em dificuldades técnico-científicas e problemas orçamentários derivados do custo financeiro astronômico das pretensões nela depositadas. Reduzido em seu alcance – proteção do arsenal nuclear, não dos centros urbanos –, sua implantação protelada sine die, o programa não teve o efeito revolucionário imaginado: a lógica da dissuasão continuou dominando as negociações pela redução de armas nucleares que se estenderam pelo mandato do sucessor de Reagan.

Mas o seu significado a médio e longo prazo não pode ser minimizado. Basta considerar a mudança no universo da política de defesa nacional dos Estados Unidos implicada na magnitude dos recursos financeiros e técnico-científicos que mobilizou e nas expectativas assim despertadas. Com orçamento projetado de cerca de US$ 26 bilhões para os cinco primeiros anos, e custo total estimado na casa dos trilhões, a SDI envolveu a realização de milhares de contratos de Pesquisa & Desenvolvimento, os maiores dos quais, naturalmente, com os gigantes do setor. No final de 1985, o quinhão da Lockheed Martin, primeira da lista dos 20 maiores contratantes, foi de US$ 1,24 bilhão, enquanto o total canalizado para o seleto grupo (que reunia outros nomes conhecidos como General Motors, Boeing, General Eletric, Raytheon, entre outros) atingiu a cifra de US$ 7,554 bilhões. Contemplando ainda uma miríade de pequenas firmas privadas, a maior parte para atividades de consultoria, centros de pesquisa espalhados pelas universidades mais prestigiadas do país, além de dezenas de grandes laboratórios públicos mantidos pelos três ramos das Forças Armadas (além da DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, e da DNA, Defense Nuclear Agency), estimou-se que cerca de 19 mil cientistas, engenheiros e técnicos trabalhavam para a SDI em 1987[28].

Estava formado, assim, um poderoso amálgama de grupos econômicos, burocráticos e profissionais com forte interesse no avanço do programa, que era sustentado no campo político pelos defensores (principalmente republicanos) de uma estratégia agressiva em relação à União Soviética.

O tema da defesa antimísseis manteve-se em pauta nos governos Bush sênior e Clinton, mas agora em chave diferente. Superada a ameaça soviética, em condições de unipolaridade, o desafio a enfrentar não vinha mais de uma grande potência nuclearizada – “par competidor” (do inglês “peer competitor”), para usar a expressão cifrada – mas de Estados proscritos (“rogue states”), ou de organizações terroristas que poderiam fazer uso de mísseis balísticos para atacar alvos pontuais (tropas americanas, ou forças aliadas) com armas de destruição em massa (químicas, biológicas e mesmo nucleares) em teatros regionais. O emprego de mísseis Scud pelo Iraque durante a Guerra do Golfo serviu como advertência. Mas situação muito mais séria ocorreu em 1994 na crise com a Coreia do Norte, ocasião em que foi estimado entre 300 e 500 mil o número de vítimas na hipótese de um ataque nuclear à Coreia do Sul, onde os Estados Unidos mantêm uma tropa de cerca de 30 mil homens[29].

Ao longo do tempo, a resposta dada a esta situação tomou duas direções. De um lado, esforço concentrado no desenvolvimento de armas nucleares e convencionais – o emprego combinado tendia a borrar em alguma medida as diferenças entre ambas – mais eficientes e precisas, numa estratégia de contraproliferação que contemplava o emprego preventivo de ambas, se necessário, em flagrante violação do espírito e da letra do TNP.

A valorização do nuclear nas novas condições criadas com o fim da Guerra Fria não era unânime, mas, no trabalho de revisão da política nuclear dos Estados Unidos conduzido ainda no primeiro governo Clinton, prevaleceu – contra a orientação do então secretário assistente de Defesa, Ashton Carter, encarregado de dirigir os estudos – a visão do Comando Estratégico (SRATCOM, na sigla em inglês), que reservava um papel central a este componente do poder militar da superpotência[30]. Vencida a primeira batalha, o ponto de vista do Comando Estratégico predominou amplamente na reforma do setor nuclear dos Estados Unidos, como nos informa o autor de um estudo de referência sobre o tema.

This reform essentially meant the transition from a quantitative to a qualitative posture. Even though President Bill Clinton in 1997 issued new guidance to the war planners that reportedly removed all previous requirements for planning to fight and win protracted nuclear wars, the nuclear posture that resulted from STRATCOM’s reform – and the improved flexibility of the nuclear war planning system that flowed from it – means that much remains the same: protracted nuclear war or not, STRATCOM still has to “win” any conceivable nuclear clash, whether it be with Russia, China, or so-called “rogue” states. This “credible deterrent” still requires flexible, multiple-platform, and hardened nuclear forces, planning principles that remain firmly rooted in STRATCOM’s analyses from the 1990s[31].

De outro, retomada do programa de defesa antimísseis, redefinido agora em seu escopo e abrangência: desenvolvimento de sistemas de defesa adaptáveis, concebidos para interceptar mísseis balísticos de curto ou médio alcance em regiões conflitivas do mundo. Introduzida já no governo Bush sênior (National Missile Defense Act, dezembro, 1991), esta orientação foi mantida durante os dois mandatos de Clinton, longo período durante o qual o debate sobre o tema girou em torno da compatibilidade do programa, em suas sucessivas versões, com o Tratado sobre Mísseis Antibalísticos de 1972, reproduzindo-se sempre a polarização no Congresso entre os defensores de uma interpretação ampla do Tratado de forma a torná-lo condizente com um programa nacional de defesa antimísseis (republicanos, representantes políticos dos interesses aglutinados em torno da Iniciativa de Defesa Estratégica de Reagan) e democratas, mais sensíveis ao impacto que um avanço menos comedido nesta área teria previsivelmente no relacionamento com a Rússia[32].

Em 1997, o governo dos Estados Unidos negociou com a Rússia um “acordo de demarcação” que estabelecia critérios de diferenciação entre defesa contra mísseis de teatro (permitida) e defesa antimíssil estratégica, ou nacional (proibida), mas, em janeiro de 1999, cedendo à maioria republicana no Congresso, Clinton promulga a Lei Nacional de Defesa contra Mísseis (National Missile Defense Act) nos termos da qual se obrigava a instalar um escudo nacional contra mísseis “assim que tecnologicamente possível”[33]. Meses depois, no calor da crise provocada pelos bombardeios da OTAN a Belgrado, Clinton procurou tranquilizar o recém-eleito Vladimir Putin, garantindo-lhe ser pessoalmente contrário à revogação unilateral do Tratado sobre Mísseis Balísticos. Fica ao leitor a pergunta sobre como essas palavras teriam caído nos ouvidos do presidente russo. O certo é que, em julho do ano seguinte, ele se juntava ao chefe de Estado chinês, Jiang Zemin, em Pequim, para denunciar os planos americanos sobre defesa contra mísseis balísticos, prometendo a construção de uma aliança estratégica entre os dois países, a fim de combater o predomínio dos Estados Unidos na política mundial[34].

***

O resto da história é conhecido. Atentados do 11 de Setembro; operação militar no Afeganistão; “Guerra Global ao Terror”; saída do Tratado sobre Mísseis Balísticos; nova Estratégia de Segurança Nacional (2002) que consagra a doutrina da guerra preventiva.

Com George W. Bush, a opção pela supremacia nuclear é explícita. Mas só conseguimos entender este fato se o encaramos como o coroamento de um processo que tem início ainda quando o mundo festejava o fim da Guerra Fria.

3.2. Expansão da OTAN

A confirmação ainda demorou bastante, mas quando Bill Clinton se reuniu com os chefes de Estado da Europa Central, em Praga, no dia 12 de janeiro de 1994, a decisão já estava tomada. Na coletiva de imprensa que se seguiu ao encontro, o presidente dos Estados Unidos abordou nestes termos o tema de interesse central para todos ali.

Let me be absolutely clear: The security of your states is important to the security of the United States […] While the Partnership is not NATO membership, neither is it a permanent holding room. It changes the entire NATO dialog so that now the question is no longer whether NATO will take on new members but when and how[35].

A incorporação oficial dos primeiros países do Leste europeu deu-se bem mais tarde porque, a despeito do peso determinante do Executivo americano, a OTAN é uma organização intergovernamental, obrigada, portanto, a pagar tributo às formalidades definidas em seus estatutos, que exigem decisão unânime dos membros para admissão de novos sócios. Mas esta não foi a única razão da demora, e não terá sido a principal. A decisão de estender a OTAN no espaço antes organizado pelo Pacto de Varsóvia tinha profundas implicações geopolíticas. Para que a Presidência americana desse efetividade à sua opção, ela precisava construir consensos amplos e obter o apoio majoritário no Congresso, ao tempo em que cuidava de aplacar as resistências externas que cedo se manifestaram.

A primeira tarefa neste caminho era a pacificação do tema no interior mesmo da administração democrata. Na verdade, a construção do consenso neste âmbito começou bem antes, com a constituição de um grupo de trabalho encarregado de produzir uma recomendação sobre a postura a ser levada pelo governo americano à Conferência de Praga. Esta busca de entendimento era indispensável, pois as resistências em setores da burocracia à ideia de ampliação da OTAN não eram pequenas.

E não faltavam razões para escorá-las. Partindo principalmente de funcionários do Departamento de Defesa, com longa experiência de trabalho na “Aliança Atlântica”, as objeções do Pentágono, expressas por seu dirigente, o secretário Les Aspin, derivavam da preocupação com o impacto da decisão na relação dos Estados Unidos com a Rússia e seus efeitos sobre a política de promoção da democracia naquele país. Em vez da expansão da OTAN, o Pentágono favorecia o fortalecimento da Parceria para a Paz (Partnership for Peace) – programa concebido pelo general John Shalikashvili, comandante supremo aliado na Europa que previa acordos de cooperação militar com países egressos do extinto Pacto de Varsóvia, como parte de um sistema europeu de segurança que incluiria de algum modo a Rússia através da Conferência para Segurança e Cooperação na Europa e do Conselho de Cooperação do Atlântico Norte. Era esta também a alternativa preferida pelo então secretário de Estado, Warren Christopher, que defendia o protelamento do debate sobre a ampliação da OTAN[36].

As mesmas razões voltaram a se apresentar com força anos depois, quando a questão entrou na agenda do Congresso americano e passou a ser debatida na esfera pública. As vozes que se opunham à expansão da OTAN eram numerosas, e algumas vinham de nomes proeminentes, como o do senador democrata Sam Nunn – conservador empedernido, autoridade reconhecida em matéria de segurança nacional e coautor da lei que ajudava a Rússia a reduzir seu armamento e armazenar seu material nuclear – e do lendário George Kennan, autor do Long Telegram, que estabeleceu, em 1946, quando era chefe adjunto da missão diplomática dos Estados Unidos em Moscou, as bases intelectuais da estratégia de containment. É dele o juízo que se lê abaixo:

… something of the highest importance is at stake here. And perhaps it is not too late to advance a view that, I believe, is not only mine alone but is shared by a number of others with extensive and in most instances more recent experience in Russian matters. The view, bluntly stated, is that expanding NATO would be the most fateful error of American policy in the entire post-cold-war era.

Such a decision may be expected to inflame the nationalistic, anti-Western and militaristic tendencies in Russian opinion; to have an adverse effect on the development of Russian democracy; to restore the atmosphere of the cold war to East-West relations, and to impel Russian foreign policy in directions decidedly not to our liking[37].

Apesar da autoridade dos críticos e do peso de seus argumentos – cujo caráter profético foi demonstrado pela história –, a resolução que chancelava o ingresso da Polônia, da Hungria e da República Tcheca na OTAN foi aprovada pelo Senado dos Estados Unidos em 30 de abril de 1998, por 80 contra 19 votos.

Vencia a parada, dessa forma, a coalizão liderada na burocracia do governo Clinton pelo conselheiro de Segurança Nacional, Anthony Lake, e pelo secretário assistente de Estado, Richard Holbrooke, e fora dela pelo maior expoente democrata na área de política exterior, o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, que aliava em defesa da causa a militância intelectual como articulista prolífico e sua incansável atividade como lobista.

A tese da expansão se impôs não apenas pelo empenho de seus defensores, dentro e fora da administração democrata. Para esse desfecho, muito contribuiu ainda a atitude da ala republicana da elite política dos Estados Unidos. Convencida já no governo H. W. Bush de que a OTAN desempenharia um papel fundamental na consolidação da hegemonia americana na ordem internacional Pós-Guerra Fria, seu posicionamento ganhou significado novo em setembro de 1994, quando Newt Gingrich, estrategista da bem-sucedida campanha republicana nas eleições de meio de mandato de 1994, incluiu a incorporação dos países recém-egressos do bloco socialista na OTAN como um dos itens do “Contrato com a América”, plataforma eleitoral unificadora que levou seu partido à consagradora vitória (os republicanos conquistaram mais 54 assentos na Câmara, e 8, no Senado, obtendo a maioria nas duas casas). A partir desse momento, estava claro que o problema para o governo Clinton não seria o de obter maioria no Senado para expandir a OTAN, mas o de manter o controle sobre o ritmo e a condução do processo de ampliação.

A razão principal, contudo, tem a ver com as escolhas encadeadas que se produziram ao longo do processo de reorganização política na Europa, cujo rumo começou a ser traçado ainda sob Gorbachev, durante as negociações em torno da unificação alemã. No começo nada estava definido, nem o momento nem a forma em que se daria a reconstituição da unidade nacional, e muito menos o papel reservado à Alemanha consolidada na arquitetura futura da segurança europeia. Um passo importante foi dado no encontro entre o chanceler Helmut Kohl e o presidente soviético, em 10 de fevereiro de 1990, no Palácio do Kremlin. Na ocasião, Gorbachev assentiu com a fórmula sugerida por seu interlocutor para interpretar o significado de uma declaração sua: (estamos) “de acordo em que a decisão sobre a unificação da Alemanha é uma questão que os próprios alemães devem agora decidir”. Momento um tanto irrefletido de uma conversa privada ardilosamente aproveitado pelo político teutão, que anunciou a seus ansiosos compatriotas, em coletiva de imprensa transmitida pela TV logo depois do encontro, a palavra empenhada – sem condições – pelo líder da potência que ocupava militarmente, de fato e de direito, o território da Alemanha Oriental, e lá mantinha pesado arsenal nuclear[38].

A retificação não se fez esperar, mas os efeitos da notícia sobre o suposto compromisso do líder soviético não podiam ser revertidos. O debate sobre a unificação da Alemanha ganhava impulso na opinião pública, enquanto os homens de Estado se empenhavam em um jogo diplomático sutil para chegar a um consenso sobre o papel da Alemanha unificada no sistema de segurança europeu. De ponto de vista soviético, a solução para o problema parecia bem simples: com o fim da Guerra Fria e a consequente unificação alemã, não havia mais nenhuma razão para manter o país como núcleo de uma aliança militar, que perdia ipso facto sua razão de ser. A contrapartida da reunificação seria a neutralidade da Alemanha. Com forte eco em amplos setores do público alemão, esta perspectiva, embalada no discurso do “lar comum europeu”, convergia com a posição defendida em Bonn pelo ministro das Relações Exteriores da República Federal Alemã, Hans-Diertich Genscher, que dividia com o chanceler Helmut Kohl a condução das tratativas internacionais com vistas à unificação. Tal resultado, porém, era inaceitável para o governo Bush sênior. Decididos a preservar sua presença militar na Europa, os Estados Unidos faziam questão de manter a Alemanha na OTAN, o que suscitava o problema espinhoso do status do território da antiga RDA. Não cabe entrar em detalhes aqui sobre o desenrolar das negociações sobre o tema. Basta assinalar que elas foram conduzidas por um número reduzido de atores, suscitaram divisões graves em dois dos governos envolvidos (a URSS e a República Federal Alemã) e incluíram garantias de que a OTAN não avançaria ao Leste, nem teria presença militar no território da antiga RDA. Debilitado pela crise econômica e social que levaria pouco depois à implosão da União Soviética, o governo Gorbachev aceitou o formato 4+2 (EUA, URSS, Inglaterra e França, mais a RFA e a RDA) proposto pela equipe de H. W. Bush e acabou se contentando com o compromisso verbal sobre os limites territoriais da OTAN, além de um dispositivo no Tratado de Acordo Final com Respeito à Alemanha, de 12 de setembro de 1990, que interditava a presença de tropas estrangeiras, ou de armas nucleares na antiga RDA (Art. 5, parágrafo. 3). Dispositivo, convém esclarecer, logo a seguir desmentido por uma cláusula do adendo, escrito e assinado por todas as partes do Tratado, nos termos da qual “Any question with respect to the application of the word ‘deployed’ as used in the last sentence of paragraph 3 of Article 5 will be decided by the government of the United Germany in a reasonable and responsible way taking into account the security interests of each contracting party”[39].

A reconstituição que Zarotte faz do episódio revela bem o sentido do dispositivo em causa e da postura geral dos Estados Unidos na negociação. Resultado de conversas bilaterais entre Genscher e os negociadores soviéticos, o parágrafo que vedava o deslocamento de forças estrangeiras no território da antiga RDA era intragável para os americanos. No seu entender, ele era incompatível com a adesão plena da Alemanha unificada à OTAN e tinha implicações de longo prazo que restringiam inaceitavelmente o campo de alternativas futuras – descartada a hipótese favorecida por Genscher e por Mitterrand de um sistema inclusivo de segurança europeia, os negociadores americanos sinalizam com a possibilidade de integração futura na OTAN aos representantes da Checoslováquia que acompanhavam os trabalhos em Moscou, embora não participassem formalmente do processo negociador[40].

Criado o impasse e face à disposição manifesta dos Estados Unidos de não assinarem o Tratado caso ele não fosse superado, o ministro alemão das Relações Exteriores e seu par soviético, Shevardnase, aceitaram a solução proposta por Robert Zoellick, diplomata famoso por seu tato, que assessorava a missão americana em Moscou. É o próprio Zoellick que explica depois o que estava em jogo neste “pequeno detalhe”.

…we needed to secure that possibility because, if Poland were eventually to join NATO in a second step, we wanted American forces to be able to cross East Germany on their way to be stationed in Poland[41].

Em janeiro de 1990, quando a figura da Alemanha unificada começou a aparecer claramente no horizonte, o pesadelo dos estrategistas americanos era a possibilidade de que Helmut Kohl negociasse com Gorbachev a unidade nacional em troca da neutralidade. Zoellick – cujo único defeito, segundo o secretário de Estado James Baker, seu chefe, era o de ser esperto demais – expôs brutalmente o motivo da ansiedade: “if the Germans work out unification with the Soviets,’ ” then “ ‘NATO will be dumped”[42]. Oito meses depois, ele e seus superiores podiam dormir aliviados: a presença militar americana na Europa Pós-Guerra Fria estava assegurada, aberto o caminho em direção ao Leste para a OTAN.

Encerrava-se, assim, o primeiro episódio de uma história não muito edificante, cujo sentido está bem expresso na passagem transcrita a seguir, que sintetiza bem o resultado mais geral da pesquisa minuciosa e fartamente documentada em que tenho me apoiado nesta parte do estudo.

In essence, the American leader turns the policymaking equivalent of a ratchet – a tool that allows motion in one direction only – and Russia responds. Each turn forecloses other possibilities, making it impossible to reverse course and choose a different direction. The consequences become cumulative as the sequence of decisions unfolds[43].

**** ****

A sobrevivência da OTAN ao contexto geopolítico que a originou suscita uma questão desafiadora, para a qual a literatura de Relações Internacionais oferece respostas desencontradas.

Na visão de alguns, sua persistência ilustra uma regularidade conhecida dos estudiosos da Sociologia das Organizações: a tendência que os sistemas desse tipo exibem de se autorreproduzir, redefinindo seus objetivos à medida que os iniciais se esgotam, seja por terem sido realizados, seja por se mostrarem inalcançáveis, tais como previamente definidos. Seria, assim, uma manifestação entre outras do fenômeno da alienação: os seres humanos se agrupam e criam associações para resolver problemas coletivos determinados, mas, com o tempo, a organização que eles formam com tais propósitos ganha vida própria e se reprograma, quando necessário, tendo em vista sua perpetuação.

Embora sugestivo, o argumento padece de inúmeros problemas, o principal dos quais é o da abstração deslocada: a explicação de um fenômeno particular – a sobrevivência desta organização muito especial, a OTAN – com base em propriedades gerais do gênero a que pertence.

Este defeito está ausente do argumento exposto em obra de fôlego dirigida especificamente à pergunta sobre a durabilidade da OTAN. Adotando uma abordagem histórico-comparativa, seu autor trata a OTAN como um tipo singular de aliança militar – distinta daquelas recorrentes na história e presumidas na literatura sobre o tema –, cujo traço distintivo seria o processo avançado de integração dos aparelhos bélicos dos Estados envolvidos, resultado tornado possível pela convergência de valores entre eles e a natureza democrática de seus sistemas políticos[44].

O problema com esta linha de análise é a elaboração insuficiente do conceito de aliança. Neste particular, as observações de Kenneth Waltz sobre a OTAN me parecem de todo pertinentes. No mundo multipolar, o núcleo de uma aliança consistia em um pequeno número de Estados de capacidades comparáveis; a contribuição de cada um era crucial para a segurança de todos. No mundo bipolar, dada a marcada assimetria existente entre os Estados que compunham os dois blocos, a situação se altera fundamentalmente. Neste contexto, o termo aliança adquire um novo significado, pois cabia às duas superpotências prover a segurança do seu respectivo bloco. “Properly speaking – arremata Waltz – NATO and the WTO (Warsaw Treaty Organization) were treaties of guarantee rather than old-style military alliances”[45].

Ora, com o fim da Guerra Fria nem essa condição continua a ser preenchida. Se não há como definir a ameaça, não cabe falar em aliança. No entanto, a OTAN permanece. Como explicar a anomalia? A resposta de Waltz é contundente:

Liberal institutionalists take NATO’s seeming vigor as confirmation of the importance of international institutions and as evidence of their resilience. Realists, noticing that as an alliance NATO has lost its major function, see it simply as a means of maintaining and lengthening America’s grip on the foreign and military policies of European states[46].

Waltz corrobora esta afirmativa, referindo casos ilustrativos da oposição manifestada pelos Estados Unidos aos arroubos de autonomia no plano da defesa e da política externa que se manifestaram por ocasião do Tratado de Maastricht, de 1991, que fundou a União Europeia. E menciona, igualmente, o contentamento declarado de suas autoridades diante da decisão europeia de buscar sua “identidade de segurança e defesa” nos marcos da Aliança, como “pilar europeu da OTAN”. Caberia discutir porque a União Europeia cede à vontade da superpotência e abdica de sua pretensão (mais vigorosamente expressa pela França; em alguns momentos pela Alemanha também) de operar com autonomia estratégica no campo da defesa e da segurança, mas isso nos distanciaria do tema deste artigo.

Convém tomar outro comentário no mesmo artigo de Waltz como atalho para voltar à questão que nos ocupa aqui, do relacionamento tortuoso entre Rússia e Estados Unidos.

With good reason, Russians fear that NATO will not only admit additional old members of the WTO but also former republics of the USSR. In 1997, NATO held naval exercises with Ukraine in the Black Sea, with more joint exercises to come, and announced plans to use a military testing ground in western Ukraine. In June 1998, Zbigniew Brzezinski went to Kiev with the message that Ukraine should prepare itself to join NATO by the year 2010. The further NATO intrudes into the Soviet Union’s old arena, the more Russia is forced to look to the south and east rather than to the west[47].

Vimos no início deste tópico que a Rússia (a rigor, a União Soviética) buscou por todos os modos garantir que a OTAN não se estenderia futuramente em direção às suas fronteiras. Vimos também quão reduzido foram os resultados obtidos nesse empreendimento. No final de 1993, quando o movimento pela inclusão da Polônia, da República Tcheca e da Hungria ganhava fôlego, o então presidente russo, Boris Yeltsin, expressava a Clinton em tom muito amigável, mas com toda clareza, seu desconforto com as discussões em curso para esse efeito. Reiterando a preferência russa pela construção de um sistema de segurança comum pan-europeu, Yeltsin faz questão de dizer que não vê a adesão de países do Leste necessariamente como uma ameaça – “NATO is not viewed as a bloc in opposition to us” –, mas assinala o impacto negativo que ela teria na opinião pública russa – “not only the opposition, but the moderate circles as well” – e invoca o espírito do parágrafo 3 do Tratado de unificação alemã, que interditava o deslocamento de forças pelo território da antiga RDA – espírito exorcizado pelo memorando anexo ao documento, como já vimos[48].

Não se tratava de simples gesticulação tática. Imerso em profunda crise econômica e submetido a forte contestação política interna – em 21 de setembro de 1993, Yeltsin ordena o bombardeio do Parlamento para resolver a seu modo a crise constitucional em curso –, o governo russo decidira se render à realidade dos fatos e se conformar com a incorporação daqueles países na OTAN. Não por outro motivo, em maio de 1997, Yeltsin encontrava-se em Paris para a cerimônia de assinatura do Ato Fundador sobre Relações Mútuas, Cooperação e Segurança entre a Federação Russa e a OTAN. Pelo acordo, as partes declaram solenemente que “a OTAN e a Rússia não se consideram como adversárias. Elas compartilham o objetivo de superar os vestígios da confrontação e competição pregressas e de fortalecer a confiança mútua e a cooperação”. E, “partindo do princípio de que a segurança de todos os Estados da comunidade euro-atlântica é indivisível”, comprometem-se a “construir juntos uma paz duradoura e inclusiva na área euro-atlântica sobre os princípios da democracia e da segurança cooperativa”[49].

Não obstante os compromissos assumidos e os protestos de boa vontade, três anos depois as relações entre a Rússia e a OTAN haviam se degradado a um ponto tal que justificavam o comentário esclarecedor de Kenneth Waltz.

1997-2000: três eventos entrelaçados explicam a mudança radical operada nesse ínterim.

- A crise no Kosovo e a disposição americana de intervir militarmente no conflito, a despeito da opinião russa, que se opunha a medidas de força contra a sua aliada Iugoslávia. Com este agravante: a decisão de fazê-lo sem autorização da ONU, para evitar o veto anunciado da Rússia no Conselho de Segurança da entidade. Vale dizer, uso da força em violação flagrante das normas do direito internacional. Como observa Vincent Puilot, autor de um estudo notável sobre o relacionamento entre a OTAN e a Rússia, o episódio “expôs a ficção jurídica do Ato Fundador acordado dois anos antes”. Nos termos edificantes daquele documento, as partes se absteriam de ameaçar, ou de usar a força (contra qualquer um dos signatários, bem como contra outros Estados) de modo incompatível com a Carta das Nações Unidas. E buscariam resolver eventuais desacordos mediante consultas políticas conduzidas com “mútuo respeito e boa vontade”. Com a guerra da Iugoslávia, a palavra empenhada converte-se em letra morta. “In fact – conclui Pouilot – “the Kosovo crisis substantiated everything the Russians had feared about the doubly enlarged Alliance”[50].