China e a Grande Estratégia dos EUA, de W. Bush a Trump

Bandeiras dos EUA e da China hasteadas na Pennsylvania Avenue, em Washington, D.C., durante visita do então presidente chinês, Hu Jintao, em 2011 (Crédito: Hyungwon Kang/Reuters)

Os desafios de compatibilizar as políticas global e setoriais de um Estado

Por Rúbia Marcussi Pontes*

O conceito de estratégia está originalmente relacionado ao léxico militar, no qual é entendido como o conjunto de operações de guerra, mas a temática da Grande Estratégia passou a ser pensada para além dessa esfera, principalmente durante a Guerra Fria. Nesse sentido, como entender e operacionalizar o estudo da Grande Estratégia dos Estados Unidos, país singular nas relações internacionais, frente às mudanças do pós-Guerra Fria?

Certas perspectivas ainda mantêm o foco nas origens militares do conceito e entendem que a Grande Estratégia se concentra em como o instrumental militar pode ser mais bem utilizado para apoiar interesses e objetivos de política externa dos EUA, conforme advogado por Art (2009). Já outras abordagens entendem a Grande Estratégia como o maior nível, ou como a “arquitetura intelectual”, de política externa, como é o caso de Van Apeldoorn e De Graaff (2016), com a definição de objetivos de longo prazo e os meios para alcançá-los por meio de instrumentos diversos.

Nesse panorama, a coerência no planejamento e na implementação da Grande Estratégia é essencial: ela não é um mero cômputo de interesses de grupos de pressão que influenciam os tomadores de decisão. Ao mesmo tempo, os tomadores de decisão não estão isolados e também precisam lidar com os esforços de seus antecessores e com eventos contingenciais. Dessa forma, a variação nos instrumentos utilizados para a implementação da Grande Estratégia no curto prazo assume caráter de destaque, mas esta permanece, com propósito e coerência.

A Grande Estratégia não chega a ser formal, mas é expressa, em certa medida, em documentos e discursos oficiais. Talvez ainda mais importante, ela pode ser deduzida, com base em um conjunto de procedimentos e protocolos oficiais, o qual molda boa parte da estrutura organizacional da comunidade política dos EUA. Tal quadro de análise é essencial para o estudo da Grande Estratégia, no sentido de que ela não é um plano formulado e seguido à risca pelos dirigentes de um Estado: ela é mais bem compreendida como as coordenadas mais ou menos gerais que pautam a conduta e as relações de um Estado no sistema internacional, como proposto por Cruz (2012).

Tais orientações gerais são realizadas, contudo, com base em políticas particulares, e é essencial buscar a compatibilização entre a política geral e as políticas particulares, setoriais, integrando políticas que são funcional e espacialmente diferenciadas, como partes cruciais de uma Grande Estratégia. Afinal, é na dinâmica entre particular e geral que as políticas são delineadas e implementadas por um Estado, em um processo em que as forças sociais e políticas se reposicionam constantemente.

China: elemento-chave da Grande Estratégia dos EUA

É nesse marco que podemos compreender a política estadunidense para a China, uma política setorial, como um dos elementos essenciais de sustentação da Grande Estratégia dos EUA, desde o início das relações sino-americanas até os dias atuais. Tal política sofreu mudanças com o passar do tempo, de acordo com os interesses e os objetivos impressos à Grande Estratégia dos EUA, mas ela é, historicamente, essencial e objeto de preocupação para os dirigentes estadunidenses, seja em termos de comércio, seja em termos geoestratégicos.

É importante ressaltar que a Grande Estratégia dos EUA se originou da consolidação do poder nacional desse Estado e de sua crescente atuação no sistema internacional, com a afirmação da Política de Portas Abertas, no século XVIII, e com a aproximação desse Estado com a China no contexto dessa política. Evidentemente, a Grande Estratégia estadunidense não teve um desenvolvimento unidirecional e passou por adaptações, frente à alteração de forças entre os atores que a formulam e às novas conjunturas. E isso é especialmente relevante em relação à política dos EUA para a China, que passou por momentos de isolamento e de contenção daquele Estado, até seu engajamento no sistema internacional, de acordo com os renovados interesses estratégicos estadunidenses.

Com tais elementos em mente, o objetivo, aqui, é observar, em linhas gerais, a Grande Estratégia dos EUA e, mais especificamente, como a política setorial para a China se desenvolveu nas administrações de George W. Bush (2001-2008), Barack Obama (2009-2016) e Donald Trump (2017-xx). Tais anos foram marcantes para essa política, com aumento das preocupações dos dirigentes estadunidenses, em relação à China, cujo crescimento econômico, comercial e militar foi acompanhado de perto. É importante ressaltar a institucionalização da política dos EUA para a China nesse período, no seio da Grande Estratégia estadunidense de manutenção de seu poderio, ao mesmo tempo em que há a busca pelo “enquadramento” da China às regras e ao sistema internacional moldado segundo os interesses e os objetivos dos EUA.

Bush filho e o Diálogo Estratégico com a China

A administração de George W. Bush tinha como principal objetivo, no âmbito da política externa, a elaboração de uma nova estratégia global coerente com o poderio da considerada única superpotência, no caso, os EUA. Um dos pilares dessa estratégia global era a chamada nova política para a Ásia, baseada nas percepções de que aquela era uma região de prováveis conflitos nos próximos anos e de que era necessário lidar com a China, entendida como o novo desafio econômico e estratégico dos EUA, como discutido por Leite (2005).

Bush puxa o então presidente chinês, Hu Jintao, para colocá-lo no caminho certo, 20 abr. 2006 (Crédito: Jim Bourg ORG/Reuters)

Uma visão mais beligerante, em relação à China, predominou nos primeiros meses da administração Bush. Assim, foi somente após os atentados de 11 de setembro de 2001 e com os desdobramentos da Guerra ao Terror, ao longo dos anos subsequentes, que o presidente W. Bush se alinhou com membros de seu governo que eram favoráveis ao engajamento com a China. Afinal, a rivalidade com esse Estado era indesejável diante das guerras, crescentemente longas e custosas, em que os EUA se envolveram.

Foi nessa perspectiva que Robert Zoellick, então vice-secretário de Estado, incentivou a China, em setembro de 2005, a se tornar uma “parte responsável” (responsible stakeholder) em relação ao sistema internacional. Ao assumir tal posição, a China desempenharia um papel destacado das demais Nações, que se limitariam a promover seus interesses nacionais, no sistema internacional. Ou seja, atuaria no sentido de sustentar esse sistema. Tal iniciativa buscava garantir a manutenção da liderança estadunidense, ao mesmo tempo em que não negava a realidade dos países emergentes e seu crescente protagonismo.

O discurso de Zoellick era interessante para a China, que estava disposta a negociar, constantemente, com representantes estadunidenses. Essa postura foi cristalizada no China-US Strategic Economic Dialogue (SED), estabelecido em 2006 pelos presidentes Hu Jintao e W. Bush. No âmbito do SED, buscava-se aumentar o diálogo em nível presidencial em relação a questões econômicas e comerciais, principalmente, em um panorama em que o Congresso estadunidense passou a discutir de modo mais enfático questões relacionadas ao desequilíbrio comercial entre os dois países e a questionar a política cambial chinesa, como pontuado por Magnotta (2019).

Obama e a reafirmação estratégica

Eleito presidente em 2008, Barack Obama herdava uma economia em recessão, os efeitos das guerras do Afeganistão e do Iraque e uma imagem exterior extremamente desgastada. A reversão desse quadro era sua prioridade, de forma a garantir as bases de sustentação da Grande Estratégia estadunidense. Mas a China, que crescia com números estonteantes, não poderia ser ignorada e logo se tornou uma das questões centrais a serem trabalhadas pela administração Obama.

James Steinberg, então subsecretário de Estado, tornou-se um nome proeminente nesse período, introduzindo o conceito de “reafirmação estratégica” (strategic reassurance), para caracterizar a relação sino-americana. Em discurso proferido em setembro de 2009, Steinberg afirmou que um acordo básico deveria pautar a relação entre os EUA e a China, saudando a chegada de Pequim, que se desenvolveria e se integraria ao sistema internacional de forma pacífica. Tal perspectiva ressoava a de Zoellick, em 2005, sobre a China ser parte interessada e responsável, e indica que a política setorial para a China foi-se desenvolvendo e ganhando novos contornos.

Obama e Jintao se encontraram pela primeira vez, em abril de 2009, durante a reunião do Grupo dos Vinte, em Londres, na esteira da crise de 2008. Nesse encontro, os presidentes acertaram um programa de fomento ao crédito e de recuperação econômica que ultrapassou o montante de US$ 1,1 trilhão e estabeleceram o US-China Strategic and Economic Dialogue, em substituição ao SED. Com isso, buscavam aumentar o âmbito das discussões de alto nível, principalmente em temas securitários e econômicos, e a institucionalização das relações bilaterais.

Vozes de oposição já eram ouvidas no Congresso e em outros setores da sociedade, porém, com certos segmentos nacionais, com destaque para a agricultura e para a indústria. Estes grupos passaram a vocalizar mais suas demandas por maior proteção de seus segmentos contra o que consideravam práticas desleais de comércio adotadas pela China, dada a série histórica de déficit comercial dos EUA. É nesse panorama que uma nova estratégia é delineada pela administração Obama, que tentou equacionar as diferentes perspectivas sobre como lidar com a China com o chamado “pivô para a Ásia” (pivot to Asia), em 2011.

O pivô seria a transição geopolítica das estratégias dos EUA pós-11 de Setembro para um futuro pacífico, com o restabelecimento dos EUA na Ásia, e foi visto, como apontado por Pecequilo (2013), como uma clara estratégia de contenção direta da China. É importante destacar também, ainda no contexto do pivô, a Parceria Transpacífico (TPP, sigla em inglês), que buscava reforçar os laços comerciais dos EUA na Ásia por meio de um mecanismo plurilateral. Vale mencionar que a China não foi incluída nas negociações iniciais da TPP e, ainda segundo Van Apeldoorn e De Graaff (2016, p. 224), poderia se juntar somente se passasse a aderir a princípios que estavam muito distantes de sua prática, em matéria de investimento e comércio.

O final do mandato de Obama foi marcado, entretanto, por uma profunda discussão dos rumos dos EUA e, em especial, sobre qual deveria ser a melhor estratégia para lidar com a China, crescentemente vista com suspeita por pré-candidatos à Presidência e por grande parcela da sociedade estadunidense. Nesse contexto, o presidente eleito Donald Trump chega à Casa Branca, em janeiro de 2017, com um discurso de preservação da proeminência estadunidense e de implementação de uma política mais dura em relação à China, acusada, entre outros, de manipulação cambial, de roubo de propriedade intelectual e de comércio desleal com os EUA.

Obama e o então presidente chinês, Hu Jintao, na Cúpula de Segurança Nuclear, em Washington, D.C., em 12 abr. 2010 (Crédito: Susan Walsh/AP)

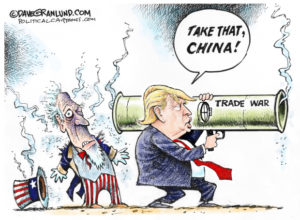

Escalada de tensão no governo Trump

Desde então, as principais expectativas de parte dos analistas sobre os rumos da administração do presidente Trump, em relação à China, foram-se concretizando, com a crescente percepção da China, por parte de diversos integrantes do governo, como a grande rival dos EUA. Trump buscou evidenciar que o pivô para a Ásia havia sido uma característica da administração Obama e que sua gestão formularia sua própria agenda. Isso se concretizou com a retirada unilateral do país da TPP, em 2017, e, principalmente, com o início de uma guerra comercial com a China.

Em julho de 2017, o encontro do U.S.-China Comprehensive Economic Dialogue (CED, que fora criado em abril do mesmo ano) não levou à formação de um acordo sobre medidas para diminuir o déficit comercial entre os EUA e a China, agravando a insatisfação do líder estadunidense. Nesse contexto, o Executivo passou a atuar principalmente por intermédio do secretário de Comércio, Wilbur Ross, pelo US Trade Representative, Robert Lighthzier, dois dos principais nomes da administração Trump na guerra comercial com a China, em conjunto com Peter Navarro, que havia ingressado no governo atual relativamente distante dos holofotes como diretor do Office of Trade and Manufacturing Policy.

Blowback da guerra comercial de Trump

Em meio à escalada de tensões, a administração Trump anunciou diversas tarifas em importações chinesas, ao longo de 2018, e nomeou a China como um país manipulador de moeda, em 2019, ano em que os países enfim concordaram em negociar bilateralmente. Entretanto, vale ressaltar que, mesmo com esse panorama, a institucionalização da política estadunidense para a China não foi revertida. A ruptura total das relações sino-americanas permaneceu, nos três primeiros anos do mandato do presidente Trump, como uma alternativa inviável, dado o acúmulo de compromissos entre esses dois Estados, nos mais diversos níveis.

É importante mencionar, nesse contexto, o acordo comercial firmado entre os EUA e a China, em 15 de janeiro de 2020. Intitulado Economic and Trade Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People’s Republic of China, o documento de 90 páginas trata de temas como propriedade intelectual, transferência de tecnologia e comércio de produtos agrícolas, entre outros, e foi celebrado por Trump como um “histórico” acordo comercial, com a China se comprometendo a aumentar, em pelo menos US$ 200 bilhões, a importação de bens agrícolas e manufaturados dos EUA, até 31 de dezembro de 2021.

Nesse sentido, o acordo pode ser compreendido como uma vitória do estilo de negociação “trumpista”, embora tenha sido criticado, principalmente pelos democratas, como um pacto que não modifica efetivamente as práticas chinesas. Além disso, a fase seguinte de negociações entre as partes não parece estar no horizonte próximo, com Trump dizendo que sua continuidade não “estava em sua mente”, em meio às acusações constantes contra a China, desde o início da pandemia da COVID-19.

Rumos incertos da Grande Estratégia dos EUA

Muito se discute sobre a falta de uma Grande Estratégia coesa, no governo Trump, que continuaria a apostar na retórica da America First. É essencial apontar que existem, de fato, contradições entre o discurso e a prática de Trump e, principalmente, que a ordem internacional liberal que pautou as últimas décadas passa por transformações. Nesse sentido, os EUA estariam travando uma verdadeira guerra hegemônica, enquanto ainda estão em condição de competir com a China. Hoje, o principal desafio de Washington seria o de preservar a relação entre a busca da superioridade militar dos EUA e sua liderança no setor de alta tecnologia, o que depende, em grande medida, da supremacia do dólar como principal moeda de transação internacional.

A Grande Estratégia estadunidense resistiria nesse sentido, mesmo com disputas internas, por existir um consenso entre as elites estadunidenses, no que concerne à sua essencialidade como uma verdadeira política de Estado, ou, como apontam algumas perspectivas, como o maior nível de política externa. Assim, mesmo que haja “trepidações” nas políticas particulares, seguindo a lógica da conexão entre as políticas global e setoriais, essas podem ser consideradas como ajustes de curso, que não corrompem a ideia de coerência presente no seio da Grande Estratégia estadunidense.

O mandato de Trump se aproxima de seu fim e as eleições estadunidenses são a pauta do dia, com a China recebendo grande atenção, tanto por parte de candidatos republicanos quanto democratas. Nesse sentido, é esperado que os EUA persistam em uma abordagem mais dura em relação à China, inclusive em uma possível administração de Joe Biden. A China dificilmente será, porém, um Estado passivo nesse movimento, e seus interesses e objetivos não serão prescritos por estrangeiros, como Henry Kissinger já percebia no contexto de reaproximação entre os dois países, nos anos 1970.

Nesse cenário, os custos para Estados como o Brasil provavelmente serão elevados. Este é um momento de diminuição da capacidade de formulação de políticas de longo prazo e de aumento da incerteza, em relação aos rumos de atuação no curto prazo, seja por fatores domésticos, seja por fatores de nível internacional, os quais foram ressaltados pela pandemia. Observar as relações sino-americanas e, principalmente, os rumos da Grande Estratégia dos EUA segue, portanto, como um exercício fundamental para uma melhor compreensão do rearranjo de forças estruturais que marca o sistema internacional contemporâneo e para entender em que medida e como o Brasil se inserirá nesse processo.

* Rúbia Marcussi Pontes é doutoranda e mestra em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP-IFCH), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Pesquisadora do INCT-INEU e bolsista CAPES. E-mail: rubiamarcussi@gmail.com.

** Recebido em 5 ago. 2020. Este Informe não reflete, necessariamente, a opinião do OPEU, ou do INCT-INEU.