O vale tudo na Síria do pós-pós-Guerra Fria

por Solange Reis

Donald Trump nem conseguiu justificar o ataque à Síria no ano passado, também em resposta a armas químicas usadas supostamente pelo regime sírio, e já ordenou nova investida com a mesma motivação.

Os bombardeios aéreos da noite de sexta-feira (13) não são um episódio qualquer nesse conflito que se arrasta há sete anos e fez cerca de 500 mil mortos. Ao coordenar a ação com a França e o Reino Unido, os Estados Unidos expõem a dimensão internacional da guerra, quase sempre esmaecida nas manchetes internacionais.

Depois de defender a saída das tropas americanas da Síria há poucos dias, Trump erra ao ceder a pressões domésticas e, eventualmente, regionais. Embora fossem contra a escalada do conflito, autoridades do alto escalão militar convenceram o presidente a manter os soldados. Já o aparato de política externa – assessores de segurança nacional, o Departamento de Estado e os falcões no Congresso -, empurrou o republicano para uma decisão potencialmente incendiária.

A irresponsabilidade se agrava pelo uso do mesmo tipo de justificativa imprecisa de George W. Bush ao invadir o Iraque em busca das armas químicas cuja existência revelou-se uma farsa conveniente dos neoconservadores.

Bush derrubou rapidamente o regime iraquiano, mas mergulhou o Iraque em uma instabilidade sangrenta e perene. É impossível dissociar a Síria atual da malfadada aventura militar e da retórica americana para reconstrução do Estado iraquiano. O expurgo dos sunitas depois de 2003 levou à formação do Estado Islâmico e de outros grupos subnacionais que hoje ajudam a embaralhar o cenário caótico na Síria.

Diferentemente do Iraque, não resta dúvidas sobre a existência de armas químicas na Síria. Mais de uma autoridade no próprio governo de Bashar al-Assad já admitiu – ou não negou – o arsenal.

Contudo, existe um abismo entre reconhecer a veracidade dos ataques químicos na Síria e identificar o mandante. Não se pode esquecer que o país é palco de uma luta com muitos lados e alianças triangulares. Entre forças oficiais, milícias, contrainsurgentes, terroristas, mercenários e soldados estrangeiros, qualquer grupo poderia ter acesso aos depósitos de agentes químicos.

Trump e seus aliados ignoraram tais considerações, bem como o fato de não haver nenhum respaldo legal para o lançamento dos mísseis contra posições do governo sírio. Ainda mais em se considerando que o ataque precedeu, por questão de horas, a chegada de inspetores internacionais encarregados de investigar o recente uso de gases tóxicos em Douma, espécie de último bastião anti-Assad nos arredores de Damasco.

É certo que, ao longo dos anos, tanto a guerra quanto o modus operandi de Assad mostraram que o regime sírio não tem escrupúlo moral que o impeça de praticar tamanha atrocidade como o uso de gás tóxico contra a própria população.

Mas após recuperar o controle na maior parte da Síria, por que Assad chamaria a atenção internacional para si de maneira tão negativa? Por que a Rússia, aliada de Assad, concordaria com uma ação tão ilógica do ponto de vista estratégico?

Quais ligações existem entre os mísseis ordenados pelos Estados Unidos e o ataque israelense, dias antes, a uma base iraniana na Síria, quando morreram sete membros da Guarda Revolucionária Iraniana?

Finalmente, porque os Estados Unidos não puderam esperar a apuração da Organização para Proibição de Armas Químicas?

Numa guerra com tantos interesses e atores, a possibilidade de respostas também se multiplica. Uma delas é a inconformidade de setores domésticos americanos e de alguns países no Oriente Médio com o resultado para o qual caminha o conflito. Em outras palavras, a contrariedade com a manutenção de Assad no poder e com expansão da influência iraniana na Síria e, consequentemente, na região.

A Responsabilidade de Proteger (R2P, no acrônimo em inglês) é um princípio da ONU que confere à chamada “comunidade internacional” o direito de intervir contra o genocídio de um povo, mesmo quando o mal é cometido pelo próprio Estado. Não cabe aqui discutir a validade ou a incongruência do princípio – que, se por um lado, tem objetivos humanitários, por outro, transgride o conceito de soberania -, mas apenas indicar o quanto o compromisso foi desrespeitado por seus próprios propositores no Ocidente.

A operação conjunta entre Londres, Paris e Washington, sem o aval do ONU e baseada em fatos sub judice, soa mais como a velha política de poder do que como o internacionalismo liberal.

Se pela ótica estratégica, o bombardeiro pecou pela incoerência e pelo risco, esbanjou ilegalidade da perspectiva do direito internacional. Na condição de signatário da ONU, os Estados Unidos devem submeter o plano militar à avaliação prévia do Conselho de Segurança. Como os vetos da China e da Rússia são tão certos como o nascer do sol, resta à Casa Branca recorrer ao unilateralismo. A participação da França e do Reino Unido teve o objetivo fracassado de conferir à ação certo grau de legitimidade internacional.

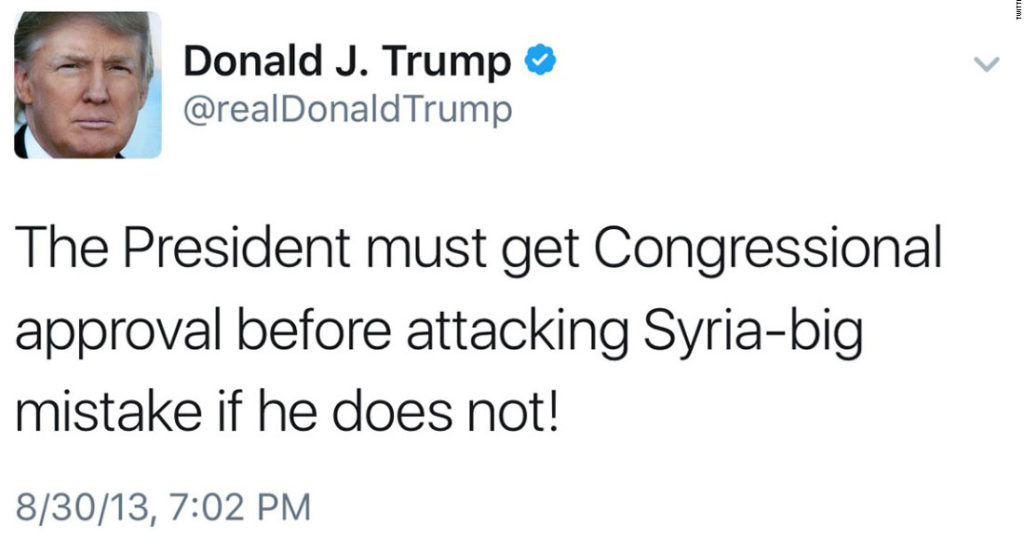

Para além da armadilha estratégica e diplomática na qual Trump se deixou colocar, a decisão também se revela inconstitucional. De acordo com a legislação americana, o presidente precisa de autorização do Congresso antes de qualquer hostilidade militar contra um país estrangeiro. Há brechas na lei para o caso de os Estados Unidos serem atacados primeiro. Mas sabe-se que não aconteceu nada nem perto disso.

Os congressistas estão divididos. Liberais intervencionistas e falcões republicanos defendem o lançamento dos mísseis, mas entre esses há os que preferiam ter sido consultados antes. Em contrapartida, em ambos os partidos, há vozes contra a intervenção e o abuso de poder por Trump.

Na verdade, o papel desimportante do Legislativo nas questões de guerra qualifica as relações intragovernamentais há algum tempo. Principalmente depois de aprovada a Autorização para Uso da Força Militar, lei instituída em 2001 para sustentar a guerra contra o terror. Bush e Obama recorreram a esse instrumento sempre que precisaram. Portanto, Trump não inova ao ignorar ou circunscrever o Congresso.

Mas a investida traz um desafio para o republicano em sua própria base eleitoral. Pois o presidente, que já vinha se distanciando do isolacionismo que lhe rendeu votos, adota uma prática intervencionista de difícil digestão para muitos dos eleitores que veem as questões de política externa e de segurança internacional como uma âncora para o país. O Partido Republicano deverá estar atento a esses humores.

Com John Bolton no posto de conselheiro de segurança nacional, a abordagem intervencionista unilateral faz todo sentido. Bolton, então subsecretário de Estado para controle de armas e segurança internacional, foi um dos ideólogos da invasão do Iraque.

Trump colocou a bola no campo da Rússia, mas saberá o que fazer se a receber de volta?

Entre os aliados regionais, certamente há os que torcem para que os jogos de guerra continuem. Em caso de expansão do conflito, o Irã se tornaria alvo provável, o preço do petróleo subiria e o aumento da ajuda militar dos Estados Unidos para países como Israel, Arábia Saudita e Egito se justificaria até mesmo em tempos de um déficit fiscal que caminha para a casa do trilhão.

Ao aquiescer para os “novos guerreiros frios” do sistema político americano, Trump ajuda a elevar a temperatura de um período que tem sido chamado de Nova Guerra Fria. Sem a bipolaridade que caracterizou a antiga, talvez o melhor termo seja pós-pós-Guerra Fria.

Nem bipolar como no passado, nem unipolar como no breve período entre a queda da União Soviética e a Invasão do Iraque. O cenário atual é multipolar, multifacetado, multinivelado e muito menos previsível.